Das zweite Himmelsquartal 2025

Zwei Plejadenbedeckungen / Eta-Aquariden

Sternhimmel

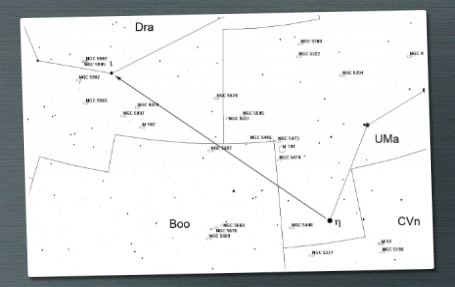

Nun wandert wieder das Frühlingsdreieck – bestehend aus den Sternen Regulus im Löwen, Arkturus im Bootes und Spica in der Jungfrau – hoch im Süden durch den Meridian. Eingerahmt wird von ihnen das unscheinbare Sternbild Haar der Berenice. Ein Tummelplatz für Galaxienbeobachter, da wir in dieser Himmelsregion senkrecht aus der Milchstraßenebene hinausblicken und unser Blick dadurch nicht durch Gas- und Staubwolken behindert wird. Der Große Bär mit dem Großen Wagen hat nun wieder den Zenit seiner Jahresbahn erreicht. Südlich des Frühlingsdreiecks können wir die lichtschwachen Sternbilder Rabe, Becher und Sextant auf dem Rücken der Wasserschlange finden, die sich knapp über dem südlichen Horizont entlangschlängelt. Die meisten Wintersternbilder haben am Westhimmel bereits ihre Abschiedsvorstellung gegeben. Nur die Zwillinge sind am frühen Abend noch knapp über dem Westhorizont sichtbar. Etwas östlich vom Bootes kann man bereits den Herkules erkennen mit seinem am Nordhimmel hellsten Kugelsternhaufen M 13. Zwischen Bootes und Herkules findet man auch das Sternbild Nördliche Krone, wo man gespannt darauf wartet, wann die Nova von T-CrB zu sehen sein wird. Oder ist sie nun schon aufgeleuchtet? Web-Stellarium

Meteore

Dieser recht lichtschwache Sternhimmel wird von Ende April bis etwa 28. Mai von den Sternschnuppen der Eta-Aquariden verziert, die ihr Maximum am 6. Mai haben werden. Etwa 60 bis 70 Objekte können dann morgens kurz nach Monduntergang ab 03.00 Uhr scheinbar aus dem Wassermann kommend gesichtet werden! Es handelt sich bei ihnen um sehr schnelle Objekte, die mit 60 km/s in die Atmosphäre eindringen und lange Leuchtspuren an den Himmel zeichnen. Ihren Ursprung haben sie im berühmten Kometen 1P/Halley.

Das spitze Maximum der Juni-Bootiden findet zwischen dem 23. und 28. Juni statt. Nach den Ausbrüchen in den Jahren 1998 und 2004 mit Fallraten von bis zu 100 Objekten pro Stunde sind auch sie lohnend zu verfolgen, vor allem wenn man sich dann auch noch im Urlaub in Südeuropa befindet, wo es im Gegensatz zu Norddeutschland für gewisse Zeit auch richtig dunkel wird! Es handelt sich bei ihnen um sehr langsame Objekte, die mit 18 km/s in die Erdatmosphäre eindringen und vom Kometen 7P/Pons-Winnecke stammen.

Ereignisse

Gleich am 1. April bedeckt die drei Tage alte Mondsichel den Sternhaufen der Plejaden 11° über dem westlichen Abendhimmel. Kurz vor Mitternacht Sommerzeit wird er bereits ziemlich mittig vor dem Sternhaufen stehen.

Ein zweites Mal wird es am Morgen des 23. Juni rund 14° über dem östlichen Horizont zu einer Plejadenbedeckung kommen, wenn die schmale Mondsichel zwei Tage vor Neumond durch die südlichen Bereiche der Plejaden wandert.

Planeten

Nach der Planetenparade des Winters ist es nun wieder ruhiger am Sternhimmel geworden was die Planeten betrifft.

Unser Nachbarplanet Venus ist nach ihrer unteren Konjunktion im ersten Himmelsquartal nun am östlichen Morgenhimmel zu finden. Bereits am 27. April erreicht sie mit einer Helligkeit von -4m8 ihren größten Glanz. Am 1. Juni steht sie dann mit 46° in größter westlicher Elongation.

Der Riesenplanet Jupiter kann bis zu seiner Konjunktion am 24. Juni noch bis Mitte Mai bequem am westlichen Abendhimmel beobachtet werden. Bei einer Helligkeit von -2m0 ist er weiterhin ein auffälliges Objekt. Sein Äquatordurchmesser schrumpft nur minimal von 35,7“ auf 33,8“.

Planetoiden

Drei Kleinplaneten sind im zweiten Himmelsquartal zu beobachten, die während ihrer Opposition mindestens eine Helligkeit von 10m0 erreichen.

Den Anfang macht (4) Vesta, die am 2. Mai im Sternbild Waage im Gegenschein zur Sonne stehen wird. Sie wurde am 29. März 1807 von Friedrich Wilhelm Olbers in Bremen entdeckt und hat einen Durchmesser von 516 Kilometer und ist damit der zweitgrößte Asteroid des Hauptgürtels. Benannt wurde sie nach der Göttin von Heim und Herd und war Schwester von Ceres.

Am 9. Mai wird (9) Metis ebenfalls in der Waage in Opposition stehen. Sie wurde am 25. April 1848 vom irischen Astronomen Andrew Graham in Markree Castle entdeckt und hat einen Durchmesser von 190 Kilometer. Sie wurde nach der Mutter der Pallas Athene benannt.

Am 14. Mai wird schließlich auch (3) Juno im Sternbild Schlange in Opposition stehen und ganz knapp an der 10m0 Grenze „kratzen“. Sie wurde am 1. September 1804 von Karl-Ludwig Harding in Lilienthal entdeckt und hat einen Durchmesser von 290 mal 245 Kilometer. Benannt ist sie nach der höchsten römischen Göttin.

Alle wichtigen Daten zur Aufsuchung und Beobachtung der beschriebenen Kleinplaneten habe ich in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Tabelle 1: Daten der beschriebenen Kleinplaneten

Planetoid | Datum | RA | Dekl. | Mag. | Konst. |

(3) Juno (4) Vesta (9) Metis | 10.05. 15.05. 20.05. 25.04. 01.05. 05.05. 05.05. 10.05. 15.05. | 15h47m 15h43m 15h39m 15h00m 14h54m 14h50m 15h14m 15h08m 15h03m | -02°59´ -02°37´ -02°17´ -04°42´ -04°23´ -04°13´ -14°34´ -14°23´ -14°12´ | 10m1 10m1 10m1 5m8 5m8 5m7 9m8 9m7 9m8 | Ser Lib Lib |

Mondlose Beobachtungszeit

Wie immer benötigen wir

zur Beobachtung der Deep-Sky-Objekte wieder einen dunklen und mondlosen Himmel.

Diese Zeiten habe ich in Tabelle 2 zusammengestellt.

Tabelle 2: Mondlose Beobachtungszeit

16.

April bis 1. Mai | 16.

bis 31. Mai | ab 16.

Juni |

Deep-Sky-Objekte

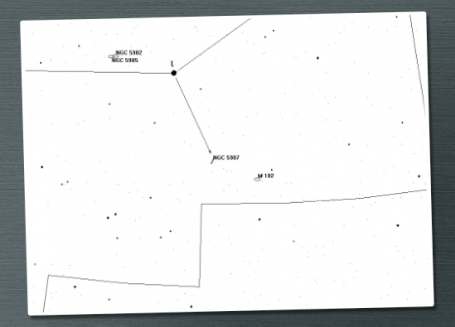

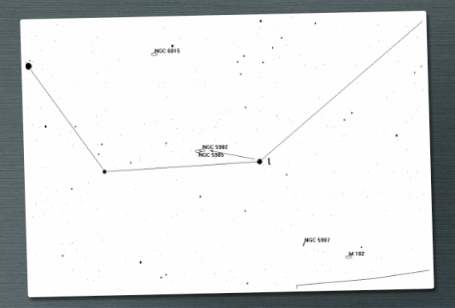

Unsere

Deep-Sky-Tour führt uns diesmal ins unscheinbare Sternbild Drache, welches sich

südlich um den Kleinen Bären schlängelt. Ausgehend vom Stern η-UMa

kommen wir 17° nordöstlich von ihm zum Stern ι-Dra. Rund 2,9° südwestlich

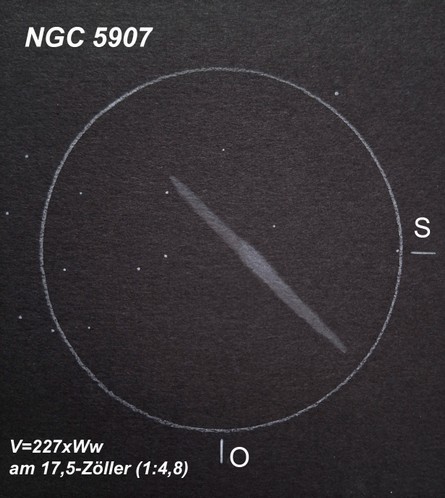

von ihm finden wir die edge-on Galaxie NGC

5907. Sie wurde am 5. Mai 1788 vom deutsch-englischen Astronomen William

Herschel entdeckt und ist 40 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Sie ist

Mitglied der Galaxiengruppe NGC 5866 und hat einen Durchmesser von 150.000

Lichtjahren. Auf sehr langbelichteten Aufnahmen wurden 2006 ausgedehnte

Sternströme um diese Galaxie entdeckt, die wohl durch einen Zusammenstoß mit

einer anderen Galaxie entstanden sind. Die Galaxie kann bereits in einem

Vierzöller bei V=80x relativ leicht wahrgenommen werden. Vorausgesetzt man

beobachtet an einem Platz, der nicht stark lichtverschmutzt ist. In einem

17,5-Zöller war die Galaxie bei einer Vergrößerung von 167xWw eine sehr schöne "edge-on"

Galaxie, die sehr lang, schmal und hell ist und einen großen, etwas helleren

Kern hat.

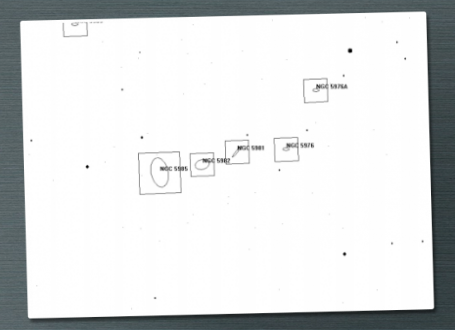

Wo wir

gerade zufällig beim Stern ι-Dra

sind, schwenken wir unser Teleskop rund 1,9° ostnordöstlich und kommen zum

sogenannten „Draco Triplet“, welches

aus den Galaxien NGC 5981, NGC 5982 und

NGC 5985 besteht. NGC 5981 ist ebenfalls eine edge-on Galaxie, die man

genau von der Kante sieht. Sie wurde am 6. Mai 1850 von George Stoney entdeckt

und ist 120 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Sie hat einen Durchmesser

von 95.000 Lichtjahren und ist somit etwas kleiner als unsere Milchstraße. NGC

5982 ist eine elliptische Galaxie, die am 19. März 1788 von William Herschel

entdeckt wurde. Sie hat einen Durchmesser von 110.000 Lichtjahren und ist 142

Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Bei NGC 5985 handelt es sich um eine

Balkenspirale, die einen Durchmesser von 190.000 Lichtjahren hat, also deutlich

größer als unsere Milchstraße ist! Sie ist 120 Millionen Lichtjahre vom

Sonnensystem entfernt und wurde am 25. Mai 1788 von William Herschel entdeckt.

Bei einer Vergrößerung von 167xWw war NGC 5981 in einem 17,5-Zöller eine

relativ schwache "edge-on" Galaxie mit hellen Kern. NGC 5982 ist dann

eine relativ helle, ovale und kleine Galaxie mit sehr hellen Kern und NGC 5985

ist als relativ große, helle und ovale Galaxie mit einem kleinen, hellen Kern

zu erkennen. Alle sind dann in einem Gesichtsfeld zu sehen!

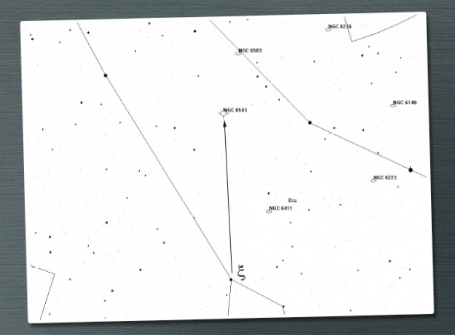

Für

das nächste Objekt schwenken wir unser Teleskop ausgehend von ξ-Dra

rund 9,8° in nördliche Richtung, wo wir den planetarischen Nebel NGC 6543 finden. Er steht mittig eingerahmt

vom großen Sterntrapez, welches aus den Sternen ω-Dra, 27, 36 und 42 gebildet

wird. Alles Sterne, die eine Helligkeit zwischen 4m8 und 5m0 haben. Dieser

planetarische Nebel wird auch „Katzenaugennebel“ genannt und wurde am 15.

Februar 1786 von William Herschel entdeckt. Er ist 4.455 Lichtjahre von uns

entfernt und besteht aus einem Hauptkörper der einen Durchmesser von 20

Bogensekunden hat und einem Halo von 6,4 Bogenminuten. Dieser Halo stammt aus

der Zeit als der Zentralstern noch ein roter Riese war und hat eine Temperatur

von 15.000° Kelvin. Der innere Hauptkörper hat eine Temperatur von 8.000°

Kelvin. Der Zentralstern ist ein weißer Zwerg mit einer Temperatur von 80.000°

Kelvin und leuchtet 10.000mal heller als unsere Sonne! Insgesamt ist NGC 6543

etwa 1.000 Jahre alt. Visuell kann man NGC 6543 bereits in einem 60mm Refraktor

bei V=91x als einen kleinen, hellen und ovalen Fleck beobachten. Aber auch in

einem 16-Zöller kann unter norddeutschen Bedingungen nur der Hauptkörper

beobachtet werden. Der Halo ist nur unter besten Himmelsbedingungen möglich.

NGC 6543; © Andreas Kaczmarek

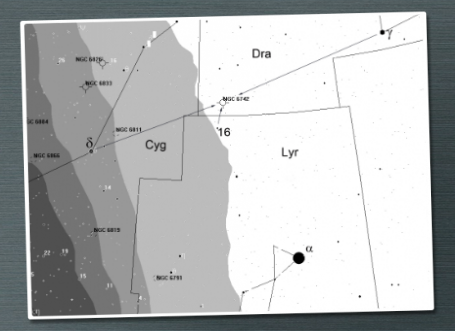

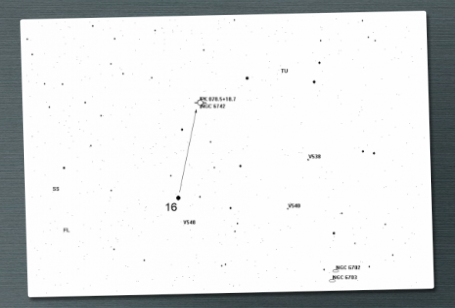

Unser

letztes Objekt am heutigen Abend finden wir auf halber Strecke von δ-Cyg

und γ-Dra

rund 1,6° nördlich von 16-Lyr (5m0). Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen

planetarischen Nebel mit der Katalognummer Abell

50 (NGC 6742). Er wurde am 8. Juli 1788 von Wilhelm Herschel entdeckt und

ist 16.800 Lichtjahre von uns entfernt. Mit einem 17,5-Zöller war er bei einer

Vergrößerung von 167xWw+OIII (-Filter) als ein runder, relativ kleiner,

homogener und heller Nebel zu sehen, der mit zwei Sternen ein gleichschenkliges

Dreieck bildet.

Wie immer wünsche ich allen Lesern viel Spaß beim Aufsuchen und Beobachten der von mir beschriebenen Ereignisse und Objekte!

Tabelle 3: Daten der beschriebenen Deep-Sky-Objekte im Sternbild Drache

Objekt | RA | Dekl. | Dimension | Mag. | Art |

NGC 5907

NGC 5981

NGC 5982

NGC 5985

NGC 6543

Abell 50 | 15h16m

15h38m

15h39m

15h40m

17h59m

18h58m | +56°20´

+59°23´

+59°21´

+59°20´

+66°38´

+48°24´ | 11,8 x 1,3´

2,7 x 0,3´

3 x 2,1´

5,4 x 2,7´

20“

27“ | 11m1

13m9

12m0

11m9

8m8

15m0 | G

G

G

G

PN

PN |

Merke:

Alle Fotos und die Fernrohrzeichnung sind vom Autor und die Aufsuchkarten

entstanden mit Guide 9.0!