Das vierte Himmelsquartal 2025

Geminiden im Dezember / Plejadenbedeckung

Sternhimmel

Hoch oben im Meridian finden wir nun wieder die Sternbilder Pegasus und Andromeda, wo wir mit dem bloßen Auge bereits unsere Nachbargalaxie – den Andromedanebel – finden. Ungefähr 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Fast im Zenit finden wir nun wieder das Werder-W – die Kassiopeia. Von nun an geht es wieder runter in Richtung nördlichen Horizont. Hoffentlich ist das kein Omen für die Leistungen und vielen Verletzungen unserer Bremer Fußballmannschaft! Etwas südlich von ihr ist der Perseus und zwischen ihm und der Kassiopeia finden wir mit dem bloßem Auge und vor allem mit einem Fernglas den schönen Doppelsternhaufen chi und h. Das Sommerdreieck – bestehend aus den Sternen Wega in der Leier, Deneb im Schwan und Atair im Adler ist nun wieder weit in den westlichen Teil des Sternhimmels gewandert. Auch der Wassermann befindet sich bereits im südwestlichen Teil. Direkt südlich von Pegasus und Andromeda schlängeln sich die Fische V-förmig entlang. Südlich der Fische wiederum finden wir das unscheinbare Sternbild des Walfischs. Zwischen Walfisch und Andromeda sehen wir die kleinen, aber auffälligen Sternbilder Dreieck und Widder. Über dem östlichen Horizont sind bereits die ersten Sternbilder der kommenden Jahreszeit sichtbar! Allen voran der Stier mit seinem rotunterlaufenen Auge Aldebaran in den Hyaden und der Fuhrmann mit dem Hauptstern Kapella. Etwas später am Abend gesellt sich dann auch der Himmelsjäger Orion dazu. Der Große Wagen im Sternbild Großer Bär hat nun wieder seinen geringsten nördlichen Horizontabstand erreicht. Von nun an geht es wieder nur noch „bergan“! Web-Stellarium

Meteore

Vom 6. bis 10. Oktober wird dieser lichtschwache Sternhimmel von den Oktober-Draconiden, oder auch Giacobiniden verziert, die ihr Maximum am 8. Oktober haben werden. Leider wird die Beobachtung durch den fast vollen Mond erheblich gestört! Ihren Ursprung haben sie im Kometen 21P/Giacobini-Zinner, der alle 6,5 Jahre in Sonnennähe kommt. Eine verlässliche ZHR kann nicht vorhergesagt werden, aber im Jahre 2011 konnte eine ZHR von 400 Objekten pro Stunde und 2018 eine ZHR von 100 Objekten pro Stunde beobachtet werden! Mit einer Eintrittsgeschwindigkeit von 21 km/s handelt sich bei ihnen um relativ langsame Objekte.

Von Anfang Oktober bis Anfang November kann man dann die Sternschnuppen der Orioniden beobachten, die ihren Ursprung im Kometen 1P/Halley haben. Sie haben ihr Maximum am 22. Oktober mit einer ZHR von 30 Objekten pro Stunde und sind mit einer Eintrittsgeschwindigkeit von 65 km/s ziemlich schnelle Objekte.

Der November ist dann der Monat der Leoniden, die scheinbar aus dem Sternbild Löwe kommen. Vom 13. bis 30. November haben sie ihre Aktivität und am 17. November mit einer ZHR von etwa 15 Objekten pro Stunde ihr Maximum. Ihren Ursprung haben sie im Kometen 55P/Temple-Tuttle und mit einer Eintrittsgeschwindigkeit von 70 km/s sind sie sehr schnell.

Vom 7. bis 17. Dezember haben dann noch die Geminiden ihre Aktivität und in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember ihr Maximum mit einer ZHR von 150 Objekten pro Stunde! Sie kommen scheinbar aus dem Sternbild Zwillinge und ursprünglich vermutlich vom Planetoiden (3200) Phaeton, einem inaktiven Kometen. Mit einer Eintrittsgeschwindigkeit von 35 km/s handelt es sich um relativ langsame Objekte.

Ereignisse

Auch im letzten Himmelsquartal des Jahres wird der Sternhaufen der Plejaden wieder vom Mond bedeckt! Am Morgen des 4. Dezember wird der fast volle Mond von Südwesten kommend nacheinander die Sterne des Sternhaufens bedecken. Um 04h05m MEZ wird er den Rand der Plejaden erreicht haben und beginnt seinen Weg über die Sterne. Gegen 06h15m MEZ wird er dann alle Sterne der Plejaden wieder freigegeben haben (siehe Abb.1).

Planeten

Kurz vor seiner Opposition am 10. Januar 2026 kann auch Jupiter bereits wieder im Sternbild der Zwillinge beobachtet werden. Seine Helligkeit steigt im vierten Himmelsquartal von -2m3 auf -2m7 etwas an. Sein scheinbarer Äquatordurchmesser wächst im gleichen Zeitraum von 37,4“ auf 46,4“! Interessant ist es seine Wolkenstrukturen, seinen großen roten Fleck und seine Jupitermonderscheinungen zu beobachten. Richtig interessant sind dann „doppelte“ Schattenereignisse, wobei zwei Schatten gleichzeitig auf seiner Wolkenoberfläche zu erkennen sind! So wird es zum Beispiel in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober und am späten Abend des 14. Oktober geschehen. In der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober werden kurzzeitig die Schatten der Jupitermonde Io und Ganymed um 03h25 MEZ gleichzeitig zu sehen sein. Am 14. Oktober sind es dann Io und Europa, die kurz nach dem Aufgang von Jupiter ab 23h43m MESZ ihre Schatten gleichzeitig auf Jupiter lenken.

Am 21. November wird dann der Gasplanet Uranus, der vom deutsch-englischen Astronomen Wilhelm Herschel am 13. März 1781 entdeckt wurde, im Sternbild Stier in Opposition stehen. Mit einer Oppositionshelligkeit von 5m6 kann er an einem dunklen Beobachtungsplatz bereits mit dem bloßen Auge erkannt werden! Sein scheinbarer Durchmesser von 3,8“ lässt aber keine detaillierte Beobachtung seiner Strukturen zu. In größeren Amateurteleskopen kann man aber drei seiner lichtschwachen Monde beobachten!

Der Ringplanet Saturn hat seine Opposition am 21. September zwar schon hinter sich, aber trotzdem ist er noch gut beobachtbar. Seine Helligkeit geht nur etwas von 0m8 auf 1m0 zurück und sein Ringdurchmesser geht im gleichen Zeitraum von 43,7“ auf 38,9“ zurück. Da sein Ring aktuell immer noch nur um 1,8° zu uns geneigt ist, können auch immer noch Titanereignisse beobachtet werden. So zum Beispiel am 8. Dezember, wenn der Saturnmond Titan ab 18h38 MEZ über die Saturnscheibe wandert.

Planetoiden

Vier Kleinplaneten sind im vierten Himmelsquartal beobachtbar, die mindestens die 10. Größenklasse während ihrer Opposition erreichen. Zunächst wird (1) Ceres am 2. Oktober diese Position im Sternbild Walfisch erreichen. Dieser 964 Kilometer große Himmelskörper wurde am 1. Januar 1801 von Giuseppe Piazzi in Palermo als Planetoid entdeckt und zählt seit 2006 zu den Zwergplaneten. Benannt wurde er nach der römischen Göttin des Ackerbaus. (12) Victoria folgt ihr am 5. November im Sternbild Widder. Sie wurde am 13. September 1850 von John Russel Hind in London entdeckt und hat einen Durchmesser von etwa 115 Kilometer. Sie ist nach der römischen Siegesgöttin benannt. Am 12. November wird dann (471) Papagena ebenfalls im Sternbild Walfisch in Opposition stehen. Sie wurde am 7. Juni 1901 von Max Wolf in Heidelberg entdeckt und hat einen Durchmesser von 134 Kilometer. Benannt wurde sie nach einer Figur aus der Oper „die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart. (16) Psyche wird schließlich am 8. Dezember im Sternbild Stier in Opposition stehen. Annibale de Gasparis hat sie am 17. März 1852 in Neapel entdeckt. Dieser 222 Kilometer große Kleinplanet wurde nach einer Königstochter benannt, die Amor heiratete. Am 13. Oktober 2023 wurde die gleichnamige Sonde gestartet, die im August 2029 bei (16) Psyche ankommen soll und bis November 2031 den Planetoiden erforschen soll. In Tabelle 1 habe ich alle relevanten Daten zusammengefasst, die zur Beobachtung der beschriebenen Kleinplaneten wichtig sind.

Tabelle 1: Daten der beschriebenen Kleinplaneten

Planetoid | Datum | RA | Dekl. | Mag. | Konst. |

(1) Ceres (12) Victoria (16) Psyche (471) Papagena | 30.09. 05.10. 10.10. 01.11. 05.11. 10.11. 01.12. 05.12. 10.12. 05.11. 10.11. 15.11. | 01h00m 00h57m 00h53m 02h43m 02h39m 02h34m 05h08m 05h04m 04h59m 03h26m 03h21m 03h16m | -09°54´ -10°15´ -10°33´ +19°26´ +18°50´ +18°03´ +18°08´ +18°04´ +18°00´ +01°47´ +02°04´ +02°25´ | 7m6 7m6 7m6 9m9 9m9 10m0 9m8 9m7 9m7 9m1 9m1 9m1 | Cet Ari Tau Tau Cet Cet |

Mondlose Beobachtungszeit

Für unsere Deep-Sky-Tour durch die Andromeda benötigen wir wieder einen dunklen und mondlosen Himmel. Diese Zeiten habe ich wie gewohnt wieder in Tabelle 2 zusammengestellt.

Tabelle 2: Mondlose Beobachtungszeit

12.

bis 27. Oktober | 10.

bis 26. November | 9. bis

25. Dezember |

Deep-Sky-Objekte

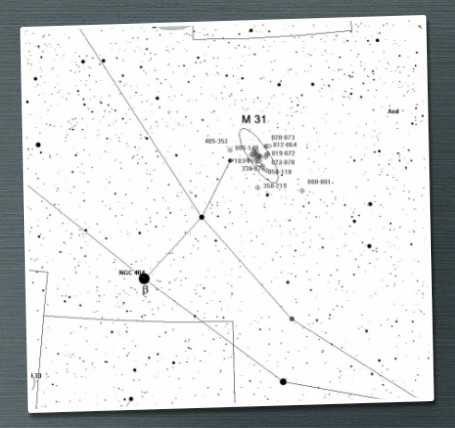

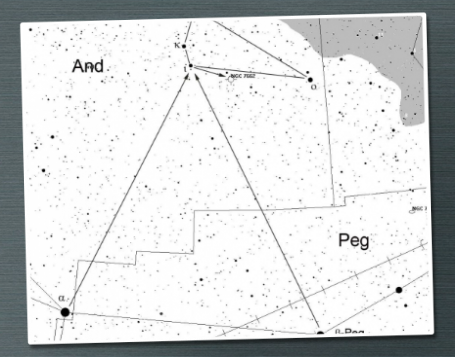

Unser

erstes Ziel der heutigen Deep-Sky-Tour soll diesmal die Andromeda Galaxie M 31 sein, die wir am besten mit einem 10 x 50

Fernglas finden, obwohl wir sie bereits mit den bloßen Augen erkennen können!

Dafür wandern wir mit dem Fernglas ausgehend vom Stern β-And rund 3,9° nordwestlich

bis zum Stern μ-And. Von dort geht es weitere 2,9° nordwestlich bis wir

den Stern ν-And

erreichen. Von dort sind es nur noch 1,4° in westliche Richtung und wir haben

das ovale und diffuse Wölkchen der Andromeda Galaxie gefunden! Mit einer

Entfernung von rund 2,5 Millionen Lichtjahren ist es das entfernteste

Himmelsobjekt, welches wir problemlos mit dem bloßen Auge erkennen können. Im

10 x 50 Fernglas füllt die 200.000 Lichtjahre durchmessende Galaxie unter einem

dunklen Himmel mehr als die Hälfte des Gesichtsfeldes aus! Erste Beschreibungen

der Andromeda Galaxie stammen aus dem 10. Jahrhundert nach Christus vom

damaligen Astronomen Al-Sufi, der das Objekt als „kleine Wolke“ bezeichnete.

Simon Marius war dann 1612 der erste, der es mit einem Teleskop beobachtete.

Mit Hilfe von präzisen Messungen der Bewegungen der Andromeda Galaxie und

unserer Milchstraße wurde festgestellt, dass es in 4 bis 10 Milliarden Jahren

zu einer Kollision der beiden Galaxien kommen wird und sie zu einer großen

elliptischen Galaxie verschmelzen werden! Zwei sehr nah benachbarte Zwerggalaxien

– M 32 und M 110 – begleiten die Andromeda Galaxie als sogenannte

Sattelitengalaxien auf ihrem Weg durch das All und bilden das Andromeda-System.

Dieses System und die bekannten Galaxien NGC 147, NGC 185 und M 33

(Dreiecksnebel) bilden zusammen mit unserer Milchstraße die Hauptgalaxien der

Lokalen Gruppe. Außerdem wurden bisher 250 Kugelsternhaufen der Andromeda

Galaxie nachgewiesen und ein schwarzes Loch mit 100 Millionen Sonnenmassen, was

somit 24-mal massereicher als das in der Milchstraße ist! Mit meinem 2,5-Zöller

war die Andromeda Galaxie bei einer Vergrößerung von 46x ein heller, ovaler

Fleck, bei dem indirekt die längliche Form sehr gut zu erkennen war.

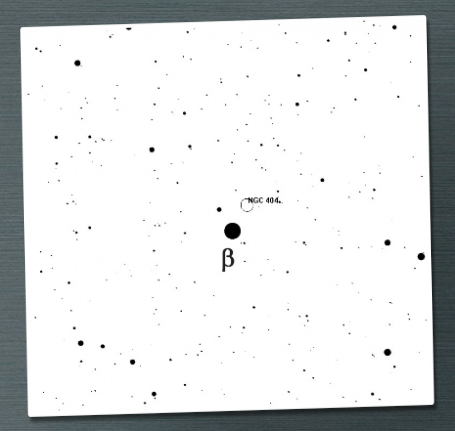

Nur

6,8 Bogenminuten nordwestlich vom Stern β-And finden wir bereits mit einem

Achtzöller die kleine elliptische Galaxie NGC

404, die 10 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist. Sie wurde am 13.

September 1784 vom deutsch-englischen Astronomen Wilhelm Herschel entdeckt und

hat nur einen Durchmesser von 15.000 Lichtjahren. Wegen ihrer Nähe zum hellen

Stern β-And

wird diese linsenförmige Galaxie auch „Geist von Mirach“ genannt. In meinem

Achtzöller ist sie bei einer Vergrößerung von 80x eine kleine, ovale und

relativ helle Galaxie mit einer langsamen Helligkeitszunahme zum Kern hin.

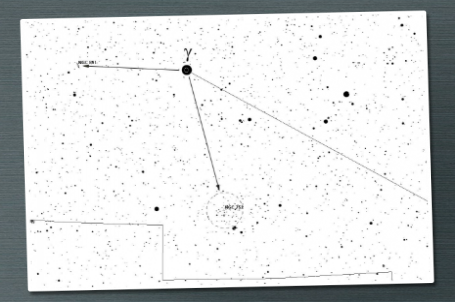

Einen schönen offenen Sternhaufen finden wir mit dem 10 x 50 Fernglas rund 4,6° südsüdwestlich vom Stern γ-And (Alamak). Er trägt die Katalogbezeichnung NGC 752 und wurde bereits vor 1654 vom sizilianischen Astronomen Giovanni Battista Hodierna beschrieben. Er hat einen Durchmesser von 19 Lichtjahren und ist 1.500 Lichtjahre von uns entfernt. Seine 60 Mitgliedssterne sind mittlerweile etwa 1,1 Milliarden Jahre alt. Mit meinem 2,5-Zöller war er bei V=26x ein großer, lockerer Haufen.

NGC 752 Fernrohrzeichnung; © Andreas Kaczmarek

Für

unser nächstes Objekt schwenken wir mindestens einen Achtzöller vom Stern γ-And 3,4° in östliche Richtung. Hier finden wir die

edge-on Galaxie NGC 891, die am 6.

Oktober 1784 von Wilhelm Herschel entdeckt wurde. Sie ist 30 Millionen

Lichtjahre von uns entfernt und sie hat einen Durchmesser von 125.000

Lichtjahren. Sie steht in Wechselwirkung mit der Galaxie UGC 1807, die nur

250.000 Lichtjahre von ihr entfernt ist. Auffällig an NGC 891 ist ein

Dunkelstreifen, der sich fast durch die gesamte Galaxienebene zieht. Mit meinem

8-Zoll Newton ist sie bei einer Vergrößerung von 40xWw eine ziemlich lichtschwache,

schmale und relativ große Galaxie ohne ausgeprägten Kern. Mit einem 17,5-Zöller

war bei V=105xWw sehr gut der Staubstreifen quer durch die Galaxie zu sehen!

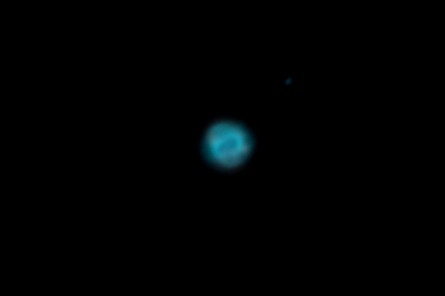

Unser letztes Ziel an diesem Abend finden wir 2,3° westlich vom Stern ι-And, der zusammen mit den Sternen λ-And, κ-And und δ-And eine auffällige drachenförmige Konstellation bildet. Etwas unterhalb der Verbindungslinie von ι-And und δ-And befindet sich der planetarische Nebel NGC 7662, der am 6. Oktober 1784 ebenfalls von Wilhelm Herschel entdeckt wurde. Er ist 5.750 Lichtjahre von uns entfernt und in seinem Zentrum befindet sich ein weißer Zwerg mit einer Oberflächentemperatur von 75.000 Kelvin, der hauptsächlich die blaue Sauerstoffhülle zum Leuchten anregt. Aus diesem Grund wird dieser planetarische Nebel auch „blauer Schneeball“ genannt. Schon mit meinem 2,5-Zöller war er bei einer Vergrößerung von 91x ein sehr helles und kugelförmiges Objekt! Mit meinem Achtzöller war er dann bei V=83xWw+OIII(-Filter) ein sehr heller, runder Fleck.

NGC 7662; © Andreas Kaczmarek

Viel Spaß beim Aufsuchen und Beobachten der von mir beschriebenen Ereignisse und Objekte!

Tabelle 3: Daten der beschriebenen Deep-Sky-Objekte in der Andromeda

Objekt | RA | Dekl. | Dimension | Mag. | Art |

M 31

NGC 404

NGC 752

NGC 891

NGC 7662 | 00h44m

01h11m

01h59m

02h24m

23h27m | +41°25´

+35°51´

+37°55´

+42°28´

+42°41´ | 178 x 70´

3,4´

75´

13 x 3´

30“ | 3m3

10m3

5m7

9m8

8m3 | G

G

OH

G

PN |

Merke: Alle

Aufsuchkarten wurden mit Guide 9.1 und Sky Safari erstellt. Sämtliche Fotos und

Fernrohrzeichnungen sind vom Autor.